Wann ist Wohnen leistbar und wie kann man das messen?

Wohnen zählt zu den zentralen Grundbedürfnissen und ist ein entscheidender Faktor für soziale Teilhabe und Lebensqualität. Gleichzeitig stellt die Leistbarkeit von Wohnraum eine der drängendsten wohnungspolitischen Herausforderungen unserer Zeit dar. Steigende Mieten, wachsende Einkommensunterschiede und zunehmender Druck auf urbane Wohnungsmärkte verstärken die Frage, was als „leistbar“ gilt – und wie sich dies objektiv messen lässt. Dieser Beitrag beleuchtet zentrale Indikatoren der Leistbarkeit, analysiert Unterschiede zwischen gemeinnützigem, kommunalem und privatem Sektor und zeigt auf, welche Rolle die Wohnungsgemeinnützigkeit bei der langfristigen Sicherung leistbaren Wohnraums spielt. Die zwei zentralen Indikatoren in der Leistbarkeitsmessung sind einerseits der Wohnkostenanteil (bzw. die Wohnkostenüberbelastung) und andererseits der Ansatz des Residualeinkommens (=das Einkommen nach Abzug der Wohnkosten).

Wohnkostenanteil und Wohnkostenüberbelastung

Der Wohnkostenanteil ist einer der am weitesten verbreiteten Indikatoren zur Messung der Leistbarkeit von Wohnen. Er gibt an, welcher Anteil des verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnen aufgewendet werden muss – in der Regel inklusive Miete, Betriebskosten und Energiekosten. Liegt dieser Anteil bei mehr als 40 Prozent, gilt ein Haushalt laut EU-Definition als „überbelastet“. Der Indikator hat den Vorteil, dass er einfach zu berechnen und international gut vergleichbar ist. Gleichzeitig macht er auf strukturelle Probleme aufmerksam: Er zeigt, wie stark Wohnkosten in das Haushaltsbudget eingreifen und welche Bevölkerungsgruppen besonders unter Druck stehen.

Residualeinkommen

Während der Wohnkostenanteil eine relative Kennzahl ist, geht der Residualeinkommensansatz einen Schritt weiter und betrachtet die absolute finanzielle Situation von Haushalten nach Abzug der Wohnkosten. Er fragt: Wie viel Einkommen bleibt übrig, wenn Miete, Energie und Betriebskosten bezahlt sind – und reicht dieses Einkommen aus, um grundlegende Lebenshaltungskosten wie Ernährung, Gesundheit oder Mobilität zu decken? Dieser Indikator liefert ein tieferes Verständnis von Leistbarkeit, weil er die Auswirkungen von Wohnkosten auf den Lebensstandard direkt sichtbar macht.

Gemeinnütziger Wohnbau schützt vor Wohnkostenüberbelastung

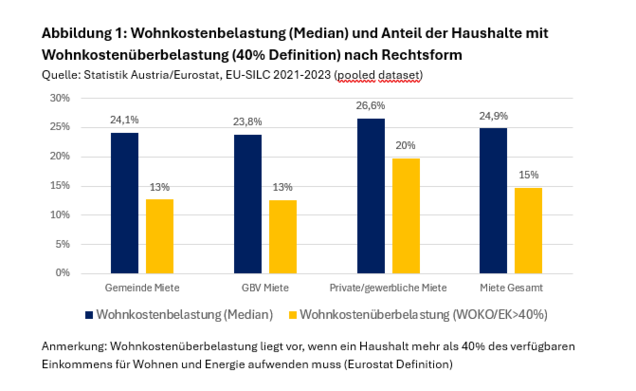

Österreichs Mieterhaushalte geben durchschnittlich (im Median) rund 25% ihres verfügbaren Einkommens für Wohnen und Energie aus. Im gemeinnützigen und in kommunalen Sektor liegt der durchschnittliche Wohnkostenanteil bei etwa 24%, im privaten/gewerblichen Sektor bei rund 27%.

Aussagekräftiger lassen sich diese Unterschiede mit dem Indikator der Wohnkostenüberbelastung darstellen. Er bezeichnet jenen Anteil der Haushalte, die mehr als 40 % ihres verfügbaren Einkommens – und damit übermäßig viel – für Wohnen und Energie aufbringen müssen. Nach diesem Indikator treten deutlichere Unterschiede zwischen dem gemeinnützigen und dem kommunalen Sektor auf der einen Seite und dem privaten Mietsektor auf der anderen Seite hervor. Während 1 von 5 privaten Mieterhaushalten (20%) als wohnkostenüberbelastet gelten, sind es im gemeinnützigen und kommunalen Sektor 13%.

Alleinerziehende, alleinlebende Frauen und große Familien in privaten Mietverhältnissen besonders belastet

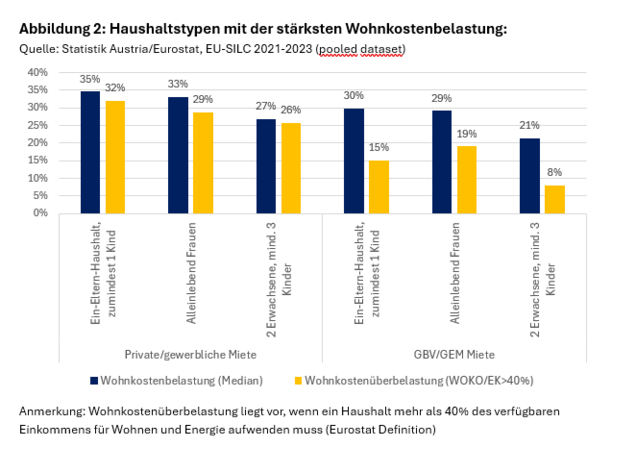

Die Haushaltstypen mit der größten Wohnkostenbelastung sind Ein-Eltern-Haushalte mit zumindest einem Kind, alleinlebende Frauen und größere Familien (mind. 2 Erw. + mind. 3 Kinder) im privaten Mietsektor. Gerade bei der Wohnkostenüberbelastung – also bei Haushalten, die über 40 % ihres verfügbaren Einkommens für Miete und Energie ausgeben – treten deutliche Unterschiede zwischen dem privaten bzw. gewerblichen Mietsektor und dem gemeinnützigen sowie kommunalen Sektor zutage. Gemeinnützige und kommunale Mietwohnungen beugen also insbesondere bei stärker von Leistbarkeitsproblemen betroffenen Haushalten einer übermäßigen Belastung vor.

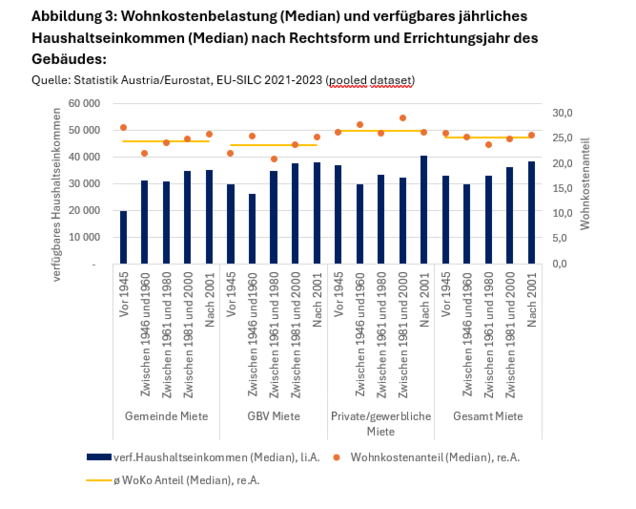

GBV-Grundmiete Bestände sichern langfristige Leistbarkeit

Die Analyse der Wohnkostenanteile verdeutlicht ebenfalls die positiven Effekte der Leistbarkeit, die auf den hohen Anteil an Grundmietwohnungen im gemeinnützigen Sektor zurückzuführen sind. Als Grundmietwohnung bezeichnet man eine gemeinnützige Mietwohnung dann, wenn alle Darlehen (öffentliche wie private) zurückbezahlt wurden und anstelle der Darlehen die Grundmiete (aktuell in Höhe von 2,05 Euro pro Monat und Quadratmeter) verrechnet wird. Diese Wohnungen sind somit noch etwas günstiger als die Wohnungen mit noch laufenden Darlehen. Es zeigt sich, dass in diesem günstigsten Wohnungsbestand des gemeinnützigen Sektors vornehmlich Haushalte mit deutlich geringerem verfügbaren Haushaltseinkommen leben als im restliche GBV-Bestand. Obwohl die Einkommen in diesen ausfinanzierten Beständen niedriger ausfallen, weichen die Wohnkostenanteile nur etwas vom sektoralen Median ab – ein klares Zeichen für die wohnkostenstabilisierende Wirkung dieser GBV-Bestände.

Insbesondere am Beispiel der Grundmietwohnungen wird der Effekt der langfristigen Sicherung von Leistbarkeit deutlich, der ausschließlich dem System der Wohnungsgemeinnützigkeit zuzuschreiben ist. Diese Wohnungen gelten nicht mehr als gefördert – der Leistbarkeitseffekt ist somit zu 100 % der institutionellen Wirkungsweise der Wohnungsgemeinnützigkeit (v.a. der Gewinnbegrenzung) zuzuschreiben.

Gemeinnütziger und kommunaler Wohnbau reduziert sozio-ökonomische Ungleichheiten

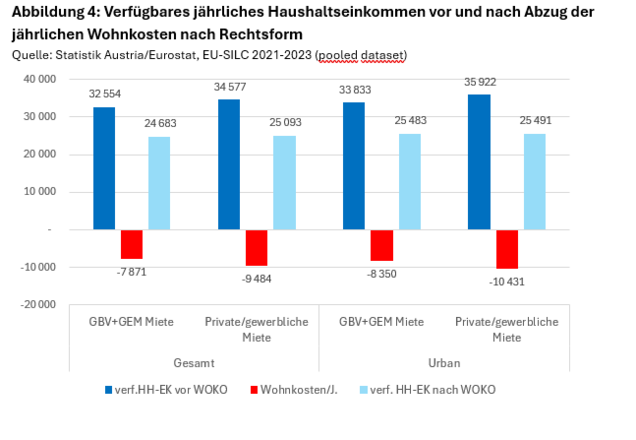

Die zweite hier vorgestellte Methode der Leistbarkeitsmessung ist der Ansatz des Residualeinkommens, also dem Einkommen, das nach Abzug der Wohnkosten übrigbleibt. Diese Methode zeigt, dass der gemeinnützige und kommunale Wohnbau einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Einkommensungleichheit (nach Abzug der Wohnkosten) leistet. Während vor Abzug der Wohnkosten gemeinnützigen und kommunalen Mieterhaushalten rund 2.000 Euro weniger pro Jahr zur Verfügung steht als privaten Mieterhaushalten, so reduziert sich der Einkommensunterschied nach Abzug der Wohnkosten auf etwa 400 Euro (pro Jahr). In urbanen Gebieten trägt die bessere Leistbarkeit im gemeinnützigen und kommunalen Wohnbau sogar zu einem vollständigen Ausgleich der Einkommensungleichheit (nach Abzug der Wohnkosten) bei. Die geringeren Wohnkosten im gemeinnützigen Sektor wirken sich auch positiv auf die Gesamtwirtschaft aus, etwa durch eine höhere Kaufkraft und einen reduzierten Bedarf an Wohnbeihilfen, wie eine Studie des WIFO belegt.

Schlussfolgerungen

Die Analyse verdeutlicht, dass Leistbarkeit im Wohnbereich weit mehr ist als eine Frage der Miethöhe. Sie hängt eng mit der Einkommenssituation der Haushalte und der Struktur des Wohnungsmarktes zusammen. Der gemeinnützige und kommunale Wohnbau trägt wesentlich dazu bei, sozioökonomische Ungleichheiten zu verringern, Kaufkraft zu stärken und den Bedarf an staatlicher Unterstützung zu reduzieren. Insbesondere der Bestand an Grundmietwohnungen zeigt, dass institutionelle Rahmenbedingungen wie die Wohnungsgemeinnützigkeit nachhaltige Leistbarkeit auch langfristig sichern können. Dennoch reicht selbst eine günstige Miete für Haushalte mit sehr niedrigen Einkommen oft nicht aus – hier muss Wohnungspolitik stets mit einer gezielten Einkommenspolitik zusammengedacht werden, um leistbares Wohnen für alle sicherzustellen.

Ein Research Brief ist unter diesem Link verfügbar.

Verfasser: Gerald Kössl, Wohnwirtschaftliches Referat