Der gemeinnützige Wohnbau als zentrale Säule einer lebenswerten und klimaresilienten Großstadt

Zweitgrößte Befragung Österreichs mit neuem Fokus auf Klimaresilienz

Die Stadt Wien führt alle fünf Jahre eine große Erhebung zur Lebensqualität in Wien (Wiener Lebensqualitätsstudie, WLQS) durch. Mehr als 8.500 Personen werden dabei zu Themen wie etwa Mobilität, Arbeit, Gesundheit, Bildung und auch Wohnen befragt. Die große Stichprobe (tatsächlich ist es nach dem Mikrozensus die zweitgrößte Erhebung in Österreich) lässt repräsentative Schlüsse nicht nur auf Stadt-, sondern auch auf Bezirksebene zu. Neu im Jahr 2023 waren Fragen zu Klimaanpassung und Klimaschutz. Für den Bereich Wohnen sind die Ergebnisse auch über die Bundeshauptstadt hinaus relevant, da auch Aussagen über die Klimaresilienz in den unterschiedlichen Wohn- und Rechtsformen gemacht werden können.

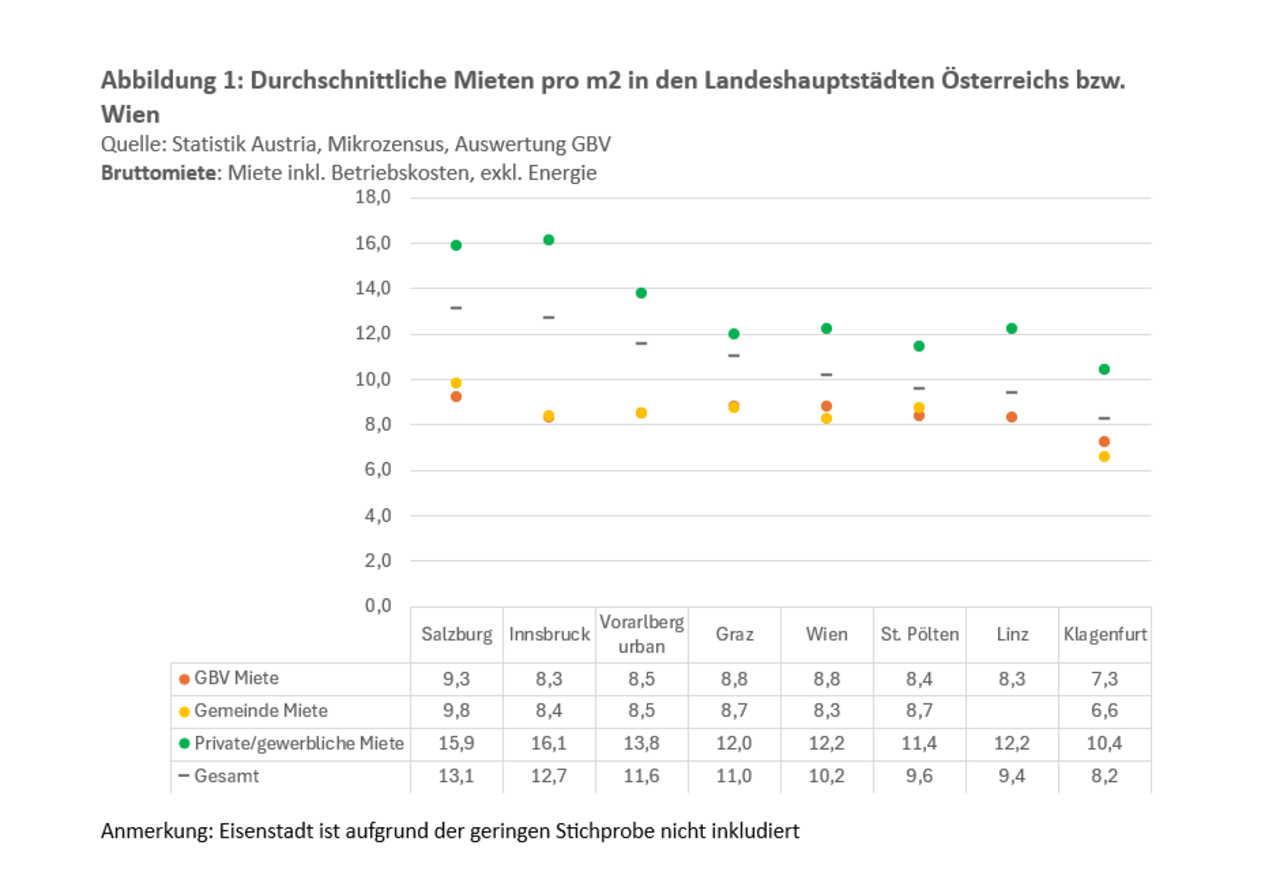

Wien trotzt dem Hauptstadteffekt

In der Bundeshauptstadt Wien wohnen etwas mehr als drei Viertel (76%) zur Miete, im Vergleich zum restlichen Österreich wo der Mietanteil rund 50% beträgt. 2 von 10 Haushalten mieten von einer gemeinnützigen Bauvereinigung, nochmal 2 von 10 von der Gemeinde Wien und etwas mehr als 3 von 10 Haushalten wohnen zur privaten bzw. gewerblichen Miete. Der hohe Markanteil des gemeinnützigen und kommunalen Wohnbaus in Wien hat auch eine preisdämpfende Wirkung. Eine separate Auswertung des Mikrozensus zeigt, dass Österreichs Bundeshauptstadt heraussticht. Während in den meisten anderen EU-Ländern die Hauptstädte die höchsten Durchschnittsmieten verzeichnen, ist das in Österreich nicht der Fall. Wien liegt hier an fünfter Stelle. Die teuersten Städte Österreichs sind Salzburg, Innsbruck und die urbanen Gebiete Vorarlbergs.

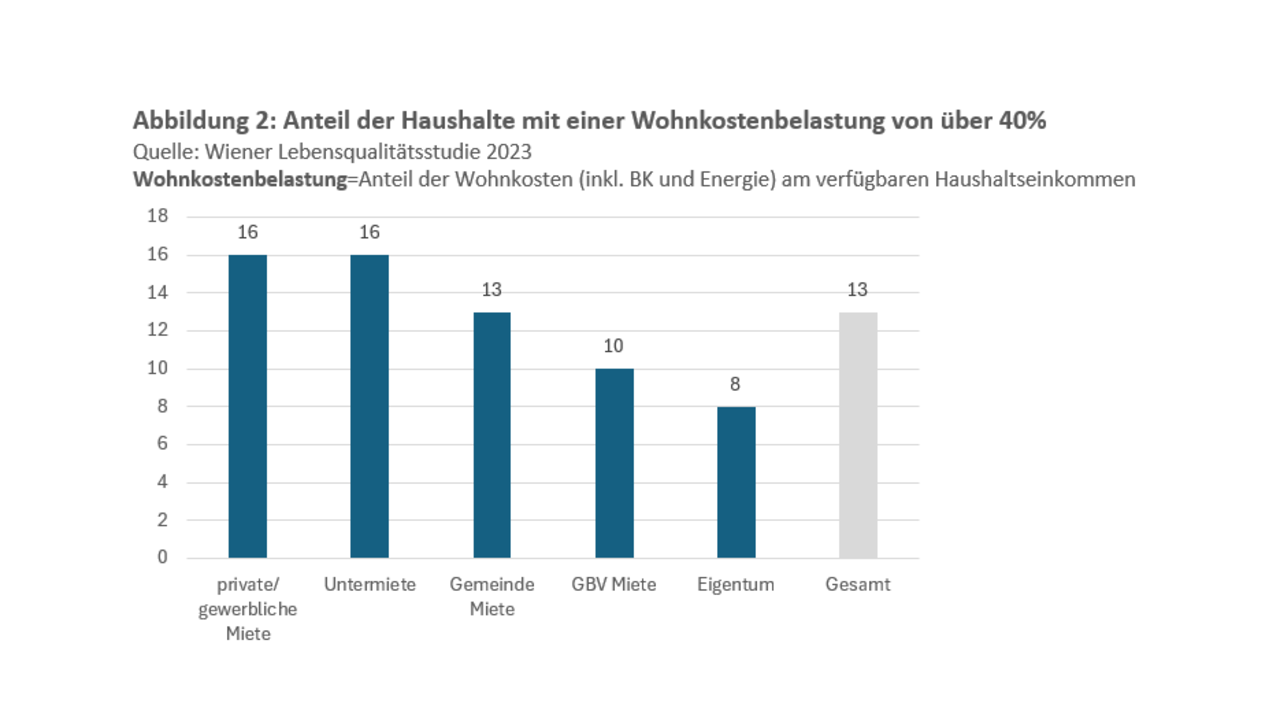

Wohnkostenbelastung bei privaten/gewerblichen Mieten am höchsten

Ein gängiger Indikator für die Messung von Leistbarkeit von Wohnen ist der Anteil der Haushalte die mehr als 40% ihres Haushaltseinkommens für Wohnen (inkl. Energie und Betriebskosten) ausgeben. Eurostat verwendet dafür den Begriff der Wohnkostenüberbelastung. In Wien sind der WLQS 2023 zufolge 13% aller Haushalte überbelastet. Überdurchschnittlich hoch ist die Überbelastung bei privaten Mietverhältnissen und bei der Untermiete (jeweils 16%). Im gemeinnützigen Sektor wenden 10% aller Haushalte mehr als 40% ihres Haushaltseinkommens für Wohnen und Energie auf. Besonders betroffen von Wohnkostenüberbelastung sind Haushalte mit niedrigen Einkommen und Ein-Eltern-Haushalte (vorw. Mütter) mit Kindern unter 15 Jahren.

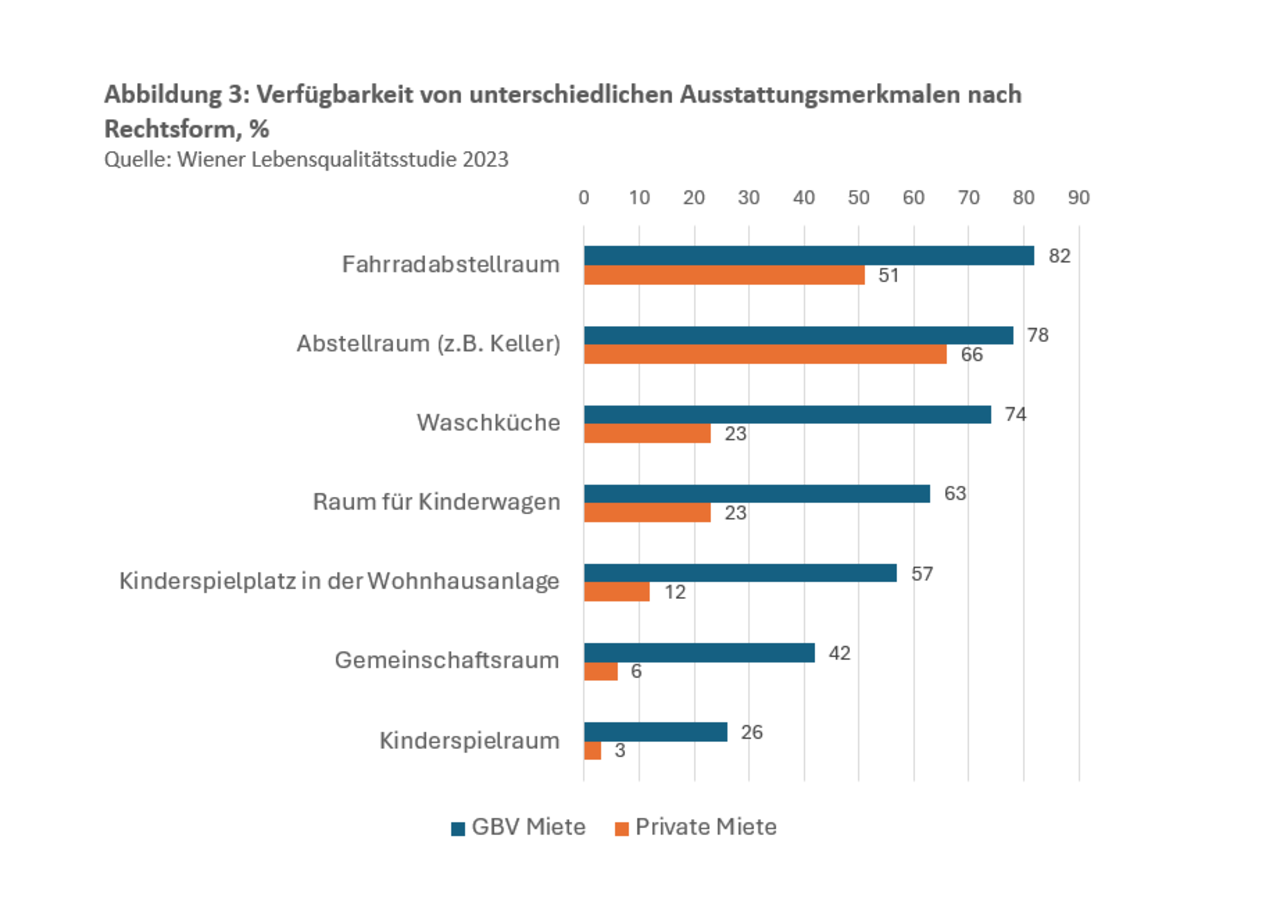

Gemeinnütziger Wohnbau ist familientauglicher und alltagspraktischer

Ein besonderer Fokus der Studie liegt auch auf der Wohnausstattung bzw. inwiefern Wohnungen und Gebäude alltags- und familientauglich sind. Gemeinnützige Bauvereinigungen (und auch der kommunale Wohnbau) schneiden bei den meisten wohnungs- und wohnumgebungsbezogenen Ausstattungen deutlich besser ab als alle anderen Rechtsformen. So verfügen rund 42 % aller gemeinnützigen Wohnhausanlagen über einen Gemeinschaftsraum und in etwa 26 % befindet sich ein Kinderspielraum im Gebäude. Aber auch bei anderen Ausstattungsmerkmalen wie etwa der Verfügbarkeit von Waschküchen, Fahrradabstellräumen oder Räume für Kinderwägen liegt der gemeinnützige Wohnbau im Spitzenfeld und ist insbesondere dem privaten Mietsektor um Meilen voraus.

Die Bedeutung von Freiflächen und Grünräumen für die Klimaresilienz

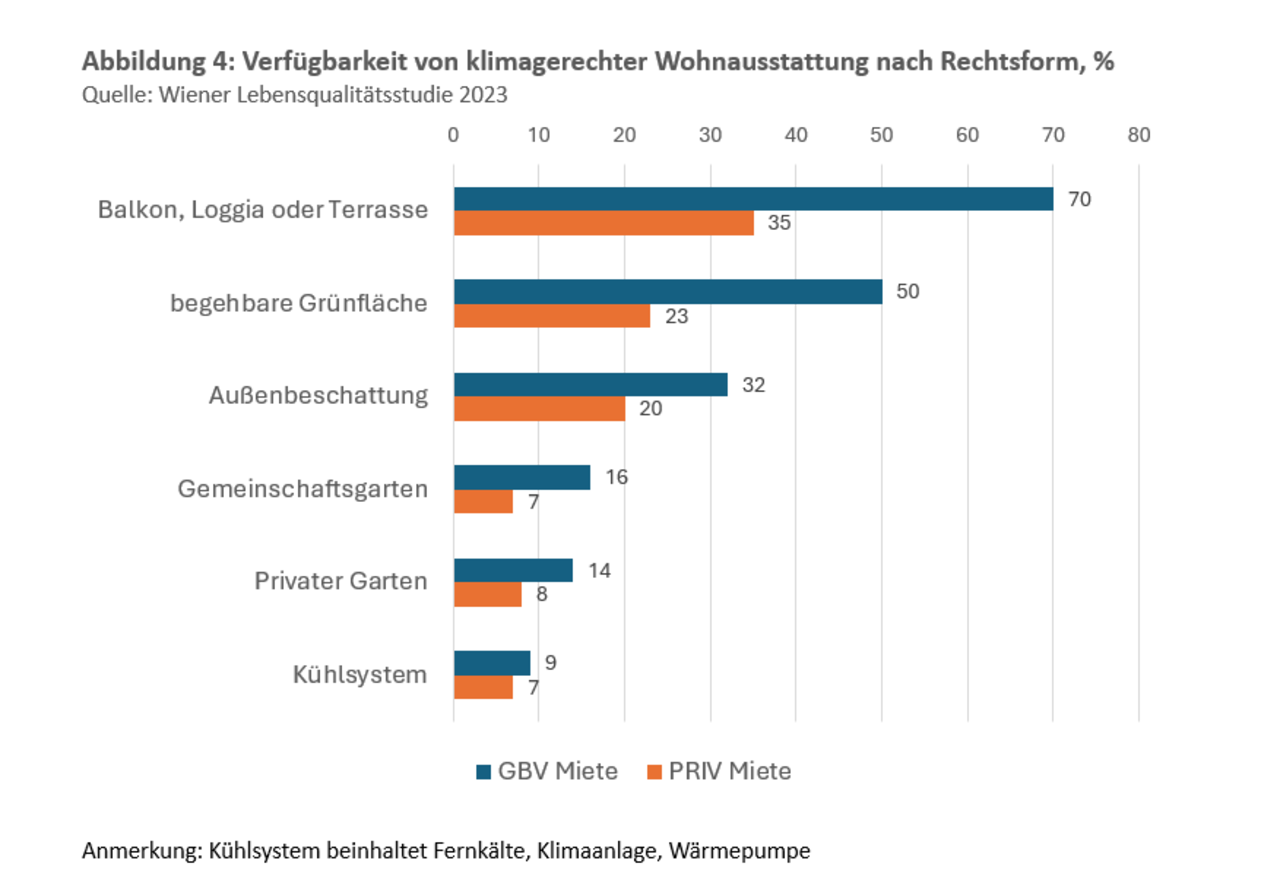

Ein neuer Schwerpunkt der Befragung im Jahr 2023 lag auf Klimaresilienz bzw. dem Vorhandensein von klimagerechter Wohnausstattung. Insbesondere im Wien, und hier vor allem im innerstädtisch, dicht verbauten Bereich, nimmt die sommerliche Hitzebelastung stetig zu. Angesichts dessen wird die Bedeutung von Freiflächen und Grünräumen künftig weiter steigen. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede sowohl hinsichtlich des Wohngebietstyps als auch nach der Rechtsform der Wohnung.

Zentrumsnahe und gründerzeitliche Gebäude (die öfter in der privaten Vermietung sind) weisen einen deutlich geringeren Anteil an Balkonen oder begehbaren Grünflächen auf als andere Wohngebietstypen oder neue Stadtentwicklungsgebiete. Der gemeinnützige Wohnbau schneidet auch hinsichtlich Klimaresilienz in den meisten Aspekten deutlich besser ab als andere Rechtsformen. So haben etwa 70% aller gemeinnützigen Wohnungen in Wien einen Balkon (im Vergleich zu 35% im privaten Mietsektor) und 50% aller GBV-Mieterinnen und -mieter haben eine begehbare Grünfläche in ihrer Wohnhausanlage (im Vergleich zu 23% im privaten Mietsektor). In etwa ein Drittel (32%) aller gemeinnützigen Wohnungen besitzt eine Außenbeschattung und 16% haben Zugang zu einem Gemeinschaftsgarten.

Fazit: Gemeinnütziger Wohnbau als Garant für Lebensqualität

Die Ergebnisse der Wiener Lebensqualitätsstudie 2023 zeigen ganz deutlich die hohe Bedeutung des gemeinnützigen Wohnbaus als zentrale Säule einer hohen Lebensqualität in einer Großstadt. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist jedoch nicht nur die Leistbarkeit des Wohnens, sondern auch die hohe Qualität des Wohnraums und der Wohnumgebung. Eine Regressionsanalyse in der Studie zeigt weiters, dass neben der Leistbarkeit, die Ausstattung der Wohnung und die Klimaresilienz (wie etwa die sommerliche Hitzebelastung in der Wohnung) einen wesentlichen Einfluss auf die Wohnzufriedenheit haben. Insbesondere im privaten Mietsektor und im Eigentumsbereich ist die Wohnzufriedenheit in den letzten Jahren signifikant gesunken (insbesondere aufgrund gestiegener Leistbarkeitsprobleme), während sie im gemeinnützigen und kommunalen Mietsektor gleichgeblieben ist. 81% aller gemeinnützigen Mieter und Mieterinnen sind entweder sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrer Wohnsituation (im Vergleich zu 70% im privaten Mietsektor). Eine Stärkung des gemeinnützigen Sektors bedeutet also nicht nur eine bessere Leistbarkeit, sondern auch eine höhere Lebensqualität. Das gilt nicht nur für eine Großstadt wie Wien.

Verfasser: Gerald Kössl, Wohnwirtschaftliches Referat

Eine PDF-Version dieses Research Briefs ist hier verfügbar.

Quelle:

Wiener Lebensqualitätsstudie 2023. Leben in Wien. Werkstattbericht 189. https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/stadtforschung/soziologie-oekonomie/lebensqualitaetsstudien/2023.html

Weiters erschienen:

Judith M. Lehner, Bernadette Krejs, Simon Güntner, Michael Obrist (Hrsg.): Soziales Wohnen in Wien. Ein transdisziplinärer Dialog. TU Wien Academic Press. https://www.tuwien.at/academicpress/produkt/soziales-wohnen-in-wien/